日期:2025-09-03 08:50:25

近日,国务院新闻办公室在“高质量完成‘十四五’规划”系列发布会上公布了一组关键数据:我国人工智能专利数量占全球总量的 60%,智慧教育平台建设规模和应用规模均居世界第一。与此同时,全国 5G 基站总数突破 455 万个,算力总规模位居全球第二,全国一体化数据市场已加速成型。

这意味着中国人工智能综合实力实现了整体性、系统性的跃升。但更值得追问的是:当宏观跃升成为现实,教育的微观场景如何真正受益?国家战略提供的坚实底座,能否落地到课堂里的备课、教研与学生学习,才是教育数字化成败的关键。

01国家成绩单满分,课堂感受几分?“十四五”以来,中国人工智能和数字基础设施建设进入了系统跃升期。国务院新闻办公室在 8 月 14 日的发布会上公布,截至 2025 年 6 月底,我国人工智能专利数量占全球总量的 60%,显示出在研发投入、原创能力和产业转化方面的持续提升。这一比例不仅凸显了中国在全球人工智能创新体系中的地位,也表明国家战略层面的顶层设计已逐步转化为可量化的成果。

人工智能的应用离不开坚实的底层设施。过去几年,中国在 5G 和算力建设上同样保持了高速增长。全国已建成 5G 基站 455 万个,千兆宽带用户达 2.26 亿,形成覆盖城乡的高速通信网络。算力总规模稳居全球第二广禾配资,一体化数据市场正在加快建设,全国已建成 25 个数据流通节点城市,预计年底扩展至 50 个,覆盖约 80% 的省市区。这些数据表明,中国已基本完成“网络—算力—数据”三位一体的数字化基础设施布局,为人工智能的规模化落地提供了稳定支撑。

教育被视为人工智能最重要的应用场景之一。国家智慧教育平台在建设和使用规模上均居世界第一。截至 2023 年底,平台注册用户超过 1 亿,累计浏览量达 367 亿次,访问量超过 25 亿次,汇聚中小学优质资源 8.8 万条、高校慕课 2.7 万门,形成了全球最大规模的在线教育资源体系。在发布会上,国家数据局副局长陈荣辉答记者问时也提到:“我们已经建成全球规模最大、资源最丰富的国家智慧教育平台,慕课建设数量和应用规模都居世界第一,实现了‘全网好课,尽在掌中’。”这一体系不仅显著提升了优质资源的覆盖范围,也让更多地区的师生能够在统一平台上获得均衡、丰富的学习机会,对教育公平和质量提升起到了直接推动作用。

从整体上看,中国在人工智能和教育数字化领域已形成了“顶层战略—基础设施—公共平台”三位一体的格局:战略指明方向,设施提供保障,平台汇聚资源。这条“高速路”已经铺就,但如何将其延伸到每一间教室、每一次教研和每一场考试,仍然是教育数字化成败的关键。宏观上的领先,并不自动等于微观层面的改善,“最后一公里”的落地,才是未来几年最值得关注的课题。

02三大难题,卡住“教育数字化”的最后一公里尽管宏观建设取得显著成就,但一线教育场景仍然存在多方面难题。

首先是教师负担问题。中国教育科学研究院针对全国 3.38 万名教师的调研显示,教师普遍希望人工智能能够承担作业批改和学情分析等事务,从而将更多精力集中在课堂教学与育人本质。然而在现实中,教师常常要在教务、备课、作业批改等不同系统间反复操作,重复性劳动依旧占据了大量时间。

其次是学生体验不足。个性化学习被视为人工智能赋能教育的关键切口,但不少应用仍停留在题库推荐和错题练习的层面。学生获得的“个性化”更多体现为效率的提升,而非学习方式的实质转变。教育部已推动人工智能进入课程体系,北京市明确要求学生每学年至少接受 8 小时 AI 教育课程,但要实现“AI+学科融合”的目标广禾配资,仍有赖于课程体系的完善与专业师资的保障。

再后是教育治理环节的不足。近年来,不少地区建设了智慧教育大屏和课堂实时监测平台,能够展示答题率、注意力曲线等数据,但这些数据往往停留在展示层面,缺乏进入管理和决策的有效机制。校长和教研员仍以经验为主安排课程与教师培训,“数据上墙不进办公室”的现象较为普遍。

这些问题揭示了教育数字化的三大难点:工具分散、学习表浅、数据未用。它们共同构成教育数字化转型的“最后一公里”,也是师生和学校对人工智能真实成效感受不足的主要原因。

03从宏观蓝图到课堂日常,路有多远?正是在这样的背景下,教育数字化需要能够真正打通“最后一公里”的场景化方案。宏观战略搭建了高速路,但能否在课堂、教研和治理中形成具体可感的改变,还要依靠产品与实践的承接。

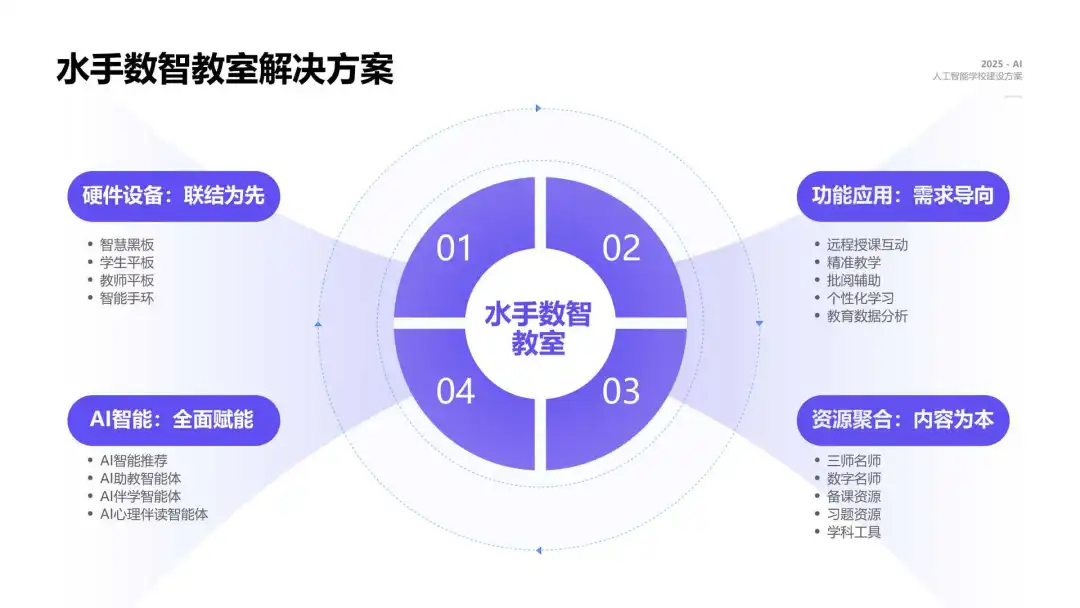

AI 水手围绕“课堂—备考—治理”三个核心环节推出系统化方案,把国家战略落到了可操作的教学日常。

在课堂层面,水手数智教室 S900通过 AI 批改、学情分析和互动设计,帮助教师减轻重复性劳动,学生能在短时间内收到反馈,教师则有更多时间投入课堂引导和思维启发。这种效率上的改善,使政策提出的“智能课堂”在具体场景中得到落实。

在备考层面,AI 学伴 S300 通过“本、专、模、纲”四个模块,覆盖基础巩固、弱点攻克、模拟检测和知识归纳等环节。系统能够实时追踪学习进度和正确率,生成个性化学习报告和错题本,让因材施教不再停留在口号,而是进入了师生的备考日常。

在治理层面,“ 12345 系统模型”将课堂与学生生成的数据进一步转化为管理和决策依据。校长能够依托数据改进课程安排,教研员也可以在学情监测的基础上优化教师培训。数据不再停留在展示,而进入了教育治理的实际流程。

可以看到,国家战略提供了清晰的方向,而 AI 水手的方案把战略要求转化为可感知的教学体验。无论是课堂反馈的提速,还是备考路径的个性化,亦或治理决策的数据化,宏观蓝图与微观实践之间的落差,正在通过这些具体环节不断缩小。

中国人工智能的快速跃升广禾配资,为教育数字化提供了重要支撑。但这些宏观成果能在多大程度上转化为课堂中的真实体验,还取决于教师减负、学生学习和学校治理等环节的持续优化。可以预见,未来教育数字化的重点将更多落在细节打磨与场景应用之上,只有在这些方面逐步取得进展,宏观战略的优势才会真正显现。

实倍网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。